土壁の蔵は夏は涼しく冬は温かいと言われますが、実際には土壁という素材自体はグラスウールや発泡ウレタンといった現代の断熱材より熱伝導率(熱の伝えやすさ)は10倍以上高いんです。

では、なぜ土蔵は外気温に左右されない高い断熱性を有するのでしょうか?

目次

夏はひんやり、冬はあたたかい土蔵

土蔵は、壁も天井も扉も「土壁」でできています。

土壁は、あらかじめ藁などを混ぜ込んで発酵させた粘り気を出した土を、竹と藁で格子状に組んだ「竹小舞」という骨組みに押し込んで整え、その上から漆喰で厚く塗り固めて仕上げた壁のことです。

壁の厚さは15〜20cmと厚く、土蔵の中の気温は1年を通じて10〜20℃に保たれます。場合によっては5℃以内の変動幅に抑えられることも。

外温度の影響を受けにくく一年を通じて気温の変動が少ない土蔵は、昔からお米の貯蔵や貴重品の保管に使われてきました。

熱伝導率で比較すると・・・

ですが、熱伝導率で比べると、土壁という素材は他の断熱材と比べて特段に高いというわけではありません。

熱伝導率とは、その物質が熱をどれだけ伝えられやすいかを示す数値で、W/(m・K)(ワット毎メートル毎ケルビン)で表します。

具体的には、その物質の厚さ1mの板の両端に1℃の温度差があるとして、その板の1m2を通して、1秒間に流れる熱量を示します。値が低いほど断熱性能が高いことになります。そのデータが以下です。

| グラスウール(10K〜32K) | 約0.036〜0.050W/(m・K) |

| 発泡ウレタン | 約0.019~0.035W/(m・K) |

| 土壁 | 約0.69W/(m・K) |

これを見ると、発泡ウレタンが最も熱伝導率が低く、土壁はグラスウールや発泡ウレタンよりもずっと熱伝導率が低いことが分かります。

これは、熱伝導率という指標が気体→液体→固体の順に大きくなる傾向があるためです。グラスウールや発泡ウレタンなどの現代の断熱材は気体である空気の割合を限界まで高くして、熱の伝わりにくさを高めているからです。一方の土壁は、たしかに空気も取り込んでいますが、大部分は土なので、固体の割合が高い素材と言えます。

そのために熱伝導率という指標でみたときには、土壁はグラスウールや発泡ウレタンよりも「熱伝導率が大きい」すなわち、熱が伝わりやすいという結果になります。

ではなぜ、土壁は夏は涼しく冬は温かいのでしょうか?

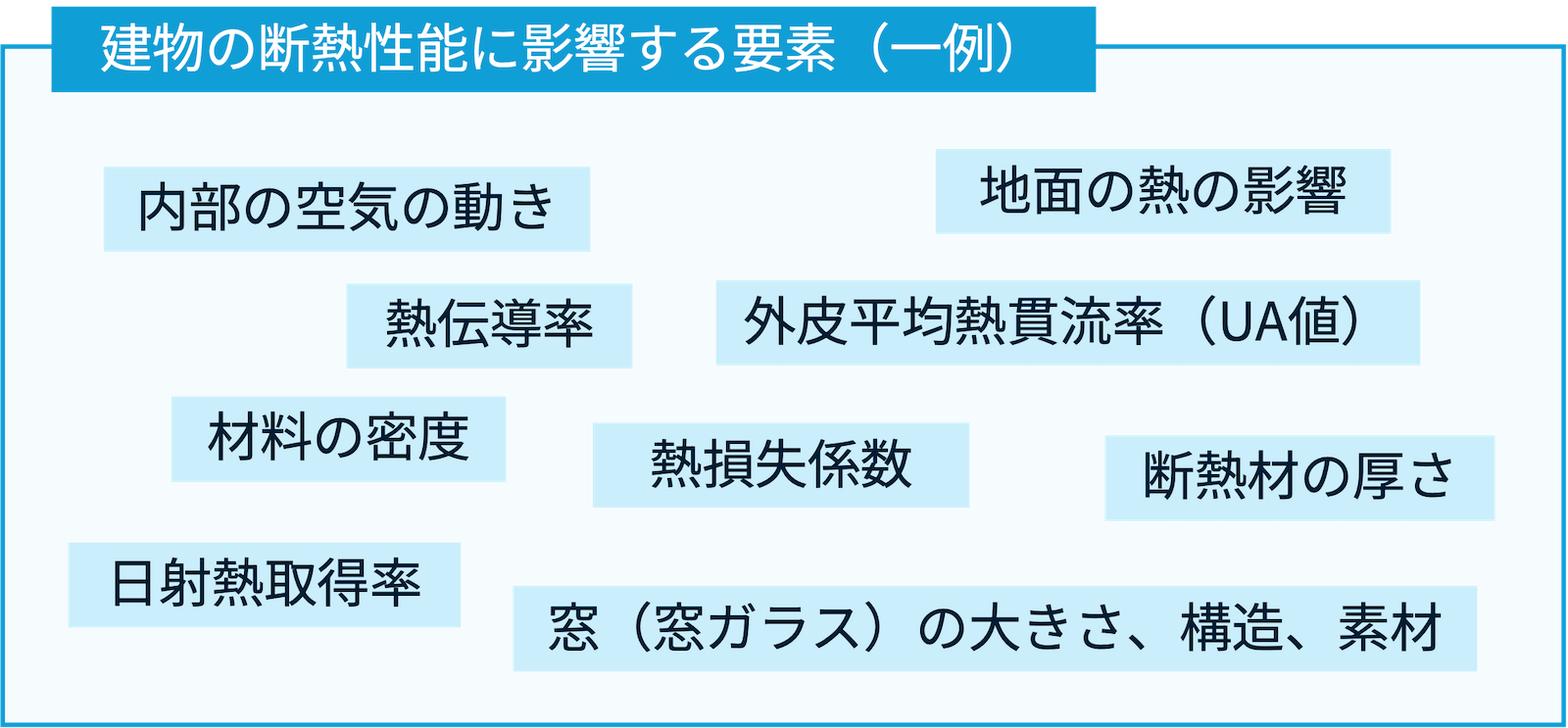

それは単に熱伝導率という指標だけでは、建物の断熱性を評価できないためです。以下のように建物の断熱性能に関わる要素は多くありますが、土蔵に関わりそうな要素について説明します。

土蔵の断熱性能が高い理由

土蔵の断熱性能が高い理由にはいくつかあります。

土壁の厚さ

土壁の厚みは15〜20cm、場合によっては30cmと厚く、そこに土が詰まっています。これは熱を蓄える役目を果たします。

具体的には、「熱容量」と呼び、物質がどれだけ熱を蓄えることができるかの指標です。熱容量が大きい土壁は、外気温の変化に左右されにくく、「熱しにくく冷めにくい外壁」となります。

そのため、室内の温度変化を小さく保つ効果が生まれます。

窓や戸が少ない、ほとんどない

土蔵はもともと居住用ではなく、米や貴重品を保管する場所という役目がありましたので、盗難防止、防災の観点からも、大窓がなく、扉も同じ土壁で頑丈に作られました。

窓やドアが多い住居と比べると熱損失や熱交換の機会が極端に少なく、外気温の影響を受けにくい構造になっています。

土蔵は、エアコンを頼らなくても成り立ってしまう魔法瓶のような住宅と言えます。

地中の温度が伝わりやすく、保持されやすい

外気温の影響を受けにくい分、昼夜常に接している地面の熱、地面の温度に左右されやすく、ゆえに年間を通して温度差が小さいという特長につながります。

分厚い土壁がこの温度を蓄熱するため、地面の温度が蔵内で保たれやすいということになります。

土壁は空気や木を含む

土壁はその施工段階で藁やスサなどの繊維が多く混ぜられるため、均一に空気層を含みます。また、骨組みである木や竹も断熱性能の高い素材です。

もちろん、グラスウールや発泡ウレタンなど空気層を含むことに特化した素材には適いませんが、同じ土だけの素材と比べたら土壁の方が断熱性が高いのではないかと考えられます。

以上、「土壁は現代の断熱材より熱伝導率が高いのに、なぜ土蔵は夏涼しく、冬温かいか?」でした。

昔の人はそんな土壁の機能を住居にも活かしてきました。次回はそんな土壁の魅力を、断熱性以外の観点からもご紹介します!(続編はこの下に追加予定です)

土壁の特性は日本家屋や古民家でも活かされてきた

そもそも土壁は盗難や火災からお米や財産を守る倉庫であり、住居ではありません。そのため、窓もなく、採光はできません。

しかし昔の人はこの土壁の機能を住居にも活かしてきました。それは今、古民家でよく見ることができます。

高い調湿性能

湿度は気温と負けず劣らず生活の快適性を左右するもの。湿度が高ければ

免震のため

断熱のため

意匠のため

他の素材は到底適わない!土壁の圧倒的な調湿性能

土壁の調湿性能は非常に高く、梅雨時でも室内で洗濯物が乾くと言われます。

これは空隙の多い土壁自体が室内の湿気を吸い込むためです。逆に室内の湿度が低ければ、今度は土壁の中に蓄えられていた湿気を出してくれるため、冬は湿度が下がりすぎないとうメリットもあります。緩衝装置、バッファーのような役割を電源なしでしてくれるのです。

ただし、そのような土壁のメリットを最大限発揮するのは気密が重要になり、どうやら昔の古民家はすべて土壁ですが、気密という観点からの断熱、調湿を図る視点はあまりなかったようです。今のように気密をあげるような素材が手に入らなかったというのもあるでしょう。ただ蔵は大事なお米や道具を守るため、気密の視点がありました。そのため、土蔵はまるで魔法瓶のように蔵の中の温度と湿度の変化が最小限となります。

土壁の

土壁の弱点はコストと気密です。

コストもかかります。今の建築プロセスでは土壁の施工や材料調達は一般的ではないためです。なるべく低価格で高い断熱性能を得るというのが家を建てる際の現実的な課題なら、土壁はその選択肢からおのずと省かれます。