地元の工務店や大工さんに依頼して家を建てるとき、ある程度業界用語を知っていると、希望をスムーズに伝えられ、間取りや仕様などの打ち合わせが効率的に行えることがあります。

地元の工務店や大工さんに依頼しての新築は伝統工法、在来構法が多いので、自ずとでの建築となるので、

ここでは、知っておきたい建築用語を解説しています。

目次

家の工法

まずはじめに知っておきたいのが、家の建て方(工法)です。代表的な3つの工法について、その概要や背景を簡単に解説します。

伝統工法(伝統的な構法)〜刀と同じで日本の誇るべき技術

柱、梁、差鴨居、貫、土壁(あるいは構造用合板)などを用いて、互いの部材が刻み処理によって貫通して交差することで、材本来の強度で家を持たせる構造をとる工法。基本的に釘や接続金物を使わなくても建てることができますが、昔から臨機応変に鉄釘や最近だと接続金物を使うことも多いです。

地震の揺れに対して、家自体が大変形をするものの、免震効果による粘りが効いて倒壊しにくく、古くから日本家屋や寺社建築で用いられてきました。

在来工法(木造軸組構法)〜昭和に成熟し、今も主流

建築基準法が制定された昭和25年ごろ以降に建てられた建物から多く採用されている工法です。日本の伝統工法を簡略化、熟成させた工法と言え、新しい技術が取り入れられ、建築基準法の耐震基準をクリアし、高い耐震性があります。

基礎部分は、べた基礎という家の下全面を鉄筋コンクリートで覆うことが主流で、従来の土の上に礎石を置いてその上に柱を建てる石場建てと大きく異なります。古民家などの在来工法が建築基準法の耐震基準をクリアできないのは、そもそも基礎からして全く種類が違うことも理由のひとつとも言えそう。

材の端は組み合うように刻みが入れられますが、ここでプレカットが重要な役目を担います。

ツーバイフォー(木造壁式工法、木造枠組壁構法)〜納期が早く、耐震性が高く頑丈

ツーバイフォーとは、壁4枚、天井、床でなる6面を基本構造として建物を建てていく工法で、主にハウスメーカーによる建築に使われます。

使う木材規格がツーバイフォー材(約2×4インチ)であるため、こう呼ばれるようになりました。

ツーバイフォー工法は上記の6面の「面」で建物を支えるため、耐震性が高く頑丈です。

構造材

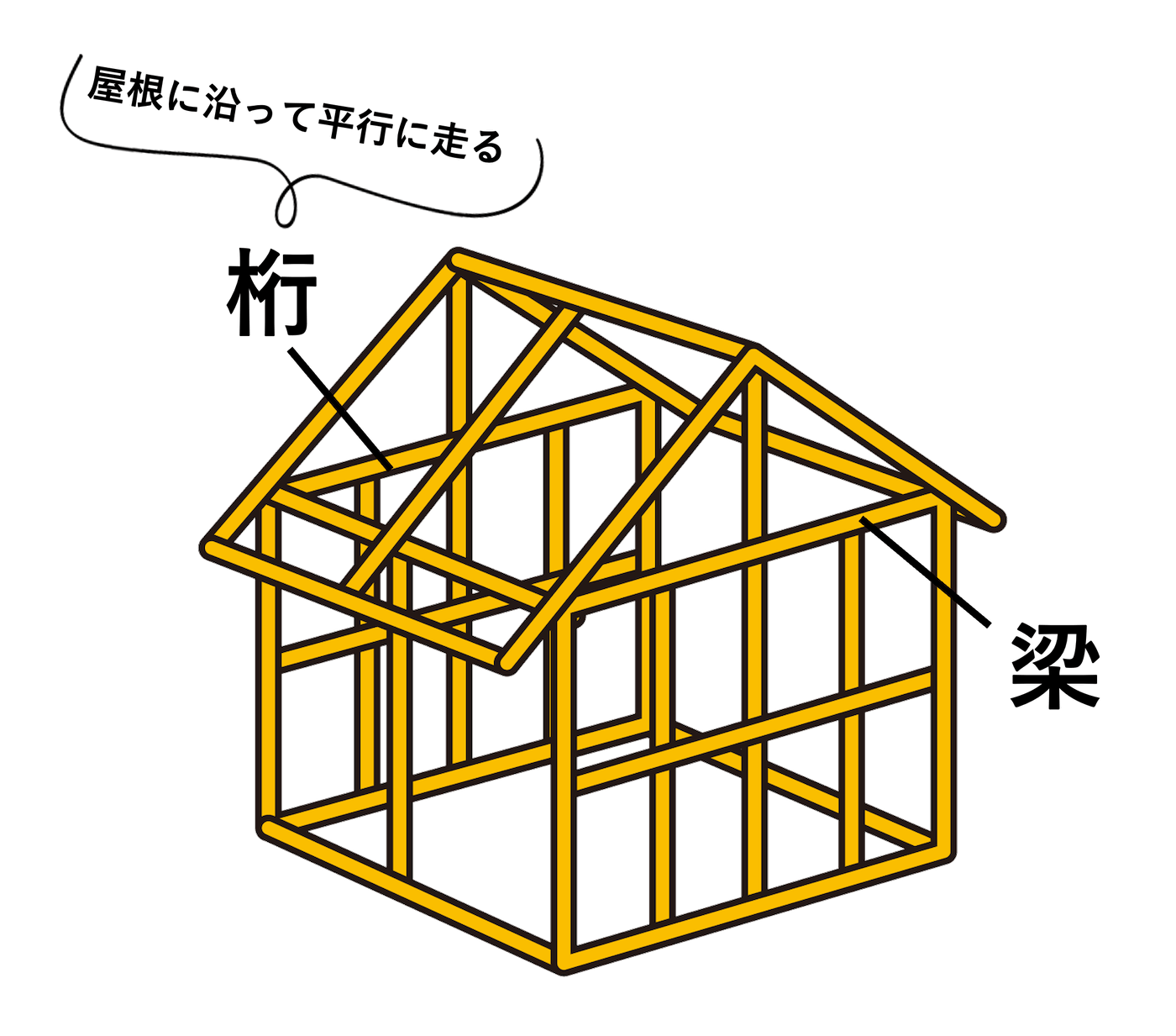

建物を支える骨組みです。木材、レンガ、コンクリートなどを指します。木造建築では柱・梁・桁・土台などを指し、耐震や耐久性に関わる重要な部分とされます。

梁(はり)、桁(けた)

梁桁(はりけた)という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これは水平に使われる材を指します。

梁・・・家を上から見たときに、短辺方向に渡される材のことをいいます。

桁・・・長辺に渡される材で、梁と直交します。柱の上に乗せて渡して屋根などの構造体をささえる役目もあります。

梁、桁は家の構造材であり、強度が求められます。

柱

家の屋根や梁を支える構造材です。

雑談ですが、御柱祭りでは柱を運んだり、三内丸山遺跡では柱が立っていたり、神様を柱の単位で数えるなど、柱という漢字は日本の文化や土着の信仰に深く結びつきがあるようです。

手刻み

大工が柱や桁梁などを組む際に、材同士がうまく繋がるように材の端や側面に施す彫りのこと。その方法やスピードで大工さんの腕の見せ所と言われています。

プレカット

手刻みはどうしても手間がかかるため、この作業をコンピューター機械で自動で行うこと。

手刻みで実現される追っかけ継ぎ手など複雑な刻みはあまり行わないが、現在の主流になっている。

基礎

ベタ基礎

ベタ基礎は基礎(家の間取りに合わせて作るコンクリートの打ち出し)の内側の地面一面に鉄筋コンクリートを作ることです。地震や地盤沈下に強く、地面からの湿気や白アリを防止でき、家がより長持ちしやすくなる基礎施工の一つです。

布基礎

布基礎は家の間取りに合わせてコンクリートで打ち出しを作る基礎施工の一つです。

布、という漢字が使われますが、布は一切使いません。

布基礎は基礎工事の中で低コストですが、建物が土台から傷みやすい場合もあります。地面からあがる湿気でカビや白アリが入るリスクがあるからです。

根太(ねだ)

根太は住宅の床を作るための土台で、根太はヒノキ、ヒバ、スギなどの木材が用いられます。通常4.5cm×4.5cmや4.5cm×6cmの角材で使われます。

大引き

木造の床組の部材で、根太を支えるための横材。 一般的には90cm間隔程度で土台などに架け渡される。

大引きは根太を支えるための横材で構造材です。在来では大黒柱や各柱に直接繋がる部材です。単に床を作るためではなく、家の土台の役目を担います。ヒノキ、ヒバ、クリ、ケヤキなどの耐久性の高い木材が用いられます。通常10cm角以上の角材が使われます。

また古民家リノベーションなどでも大引きの差し替えを行って床の軋みや構造としての強度改善を行います。

壁の仕上げ

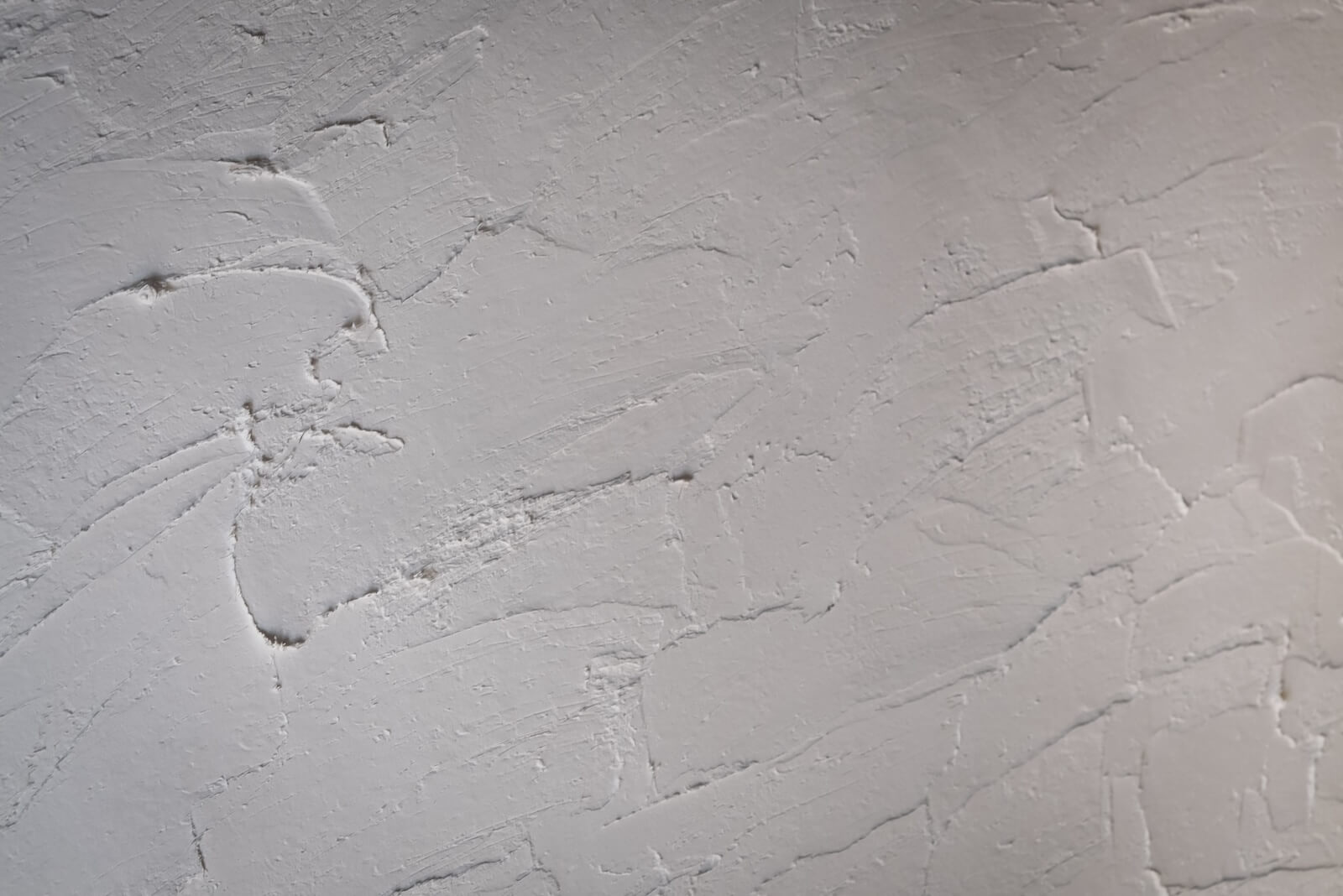

塗り

塗り壁は漆喰、珪藻土などを塗って仕上げる壁。調湿性、耐火性、断熱性、防音性、消臭効果が高く、上質に仕上がります。一方、地震などでひび割れが起こるリスクがあります。また、左官屋さんが施工するため、人手不足などで工期がかかる場合があります。

クロス

クロスを貼って仕上げる壁です。絵柄なども入れられ、デザインの自由度が高いです。また、低価格で短納期というメリットもあります。一方、乾燥が続くと、新築まもなくでも角や合わせ目にすき間が空く場合があります。

材の呼び方

芯去り材(しんさりざい)

木の芯、年輪の中心部分を外して製材した材のことを芯去り材といいます。

植林で育った木を使うと芯去り材をとるのは難しいため、一般的に出回っているのはほとんど芯持ち材です。

芯去り材は狂いが少く、高価な材です。大径木から製材したり、古材を再利用すれば、芯去り材が利用できます。

地元の製材所なら今も芯去り材を用意できる場合も多く、105mm角の材なら樋口製材でも芯去り材を挽ける場合があります。

「取る」と言わずに「去る」と言うあたり、昔の人のセンスが光ります♪

KD材

KDとは人工乾燥のことで、Kiln Dryの略です。Kilnとは乾燥機のことです。KD材は2週間〜1ヶ月と、短期間で乾燥できるメリットがあり、安定した品質で材を提供できますが、木材本来の香りが失われる、こげ臭さが出る場合があるなどのデメリットがあります。また乾燥させるための燃料費(石油、灯油など)がかかります。乾燥率を天然乾燥より低くできるため、製材後の木材の狂いが起きにくくなります。

AD材

ADとは天然乾燥の意味で、Air Dryの略です。AD材は原木を挽いてから、短くても半年以上〜1年の乾燥期間が必要になります。また、乾燥率はKD材より下がらないとされ、高い精度を求める場合、木材の狂いや暴れはKD材と比べて分が悪いです。

ですが、ADは昔から何百年(おそらく何千年)前から日本で行われていた乾燥方法。自然乾燥により乾燥した材を使って日本全国で多くの日本家屋、古民家が建てられてきたことを考えれば、非常に信頼できる木材の乾燥方法と言えます。

グリーン材

グリーン材とはKDともADとも異なり、天然乾燥がまだ十分でない木材のことを指します。

丁張り

丁張り(ちょうはり)とは、建築に着手する前に建物の位置を正確に出す作業です。遣り方、やり方(やりかた)、水盛り(みずもり)とも言います。

貫(ぬき)、半貫(はんぬき)

貫は、柱の間に渡す横木で、構造材を補強します。柱に貫通させる場合や、貫通させずに柱ごに差し込むことも多いです。壁を支える材で、真壁・土壁などでは下地となって耐力性を高めます。

建前

棟木、柱、梁など、家の構造材が組み上げられること。また、その時に行う上棟式などを指します。おたてまえ、ともいいます。

上棟

建前と同じです。また、上棟式のことを指します。

外装・エクステリア

建築では、家の外観に関わる部分。単に家の壁や玄関などに限らず、庭や門、ウッドデッキ、アプローチまで含みます。そのため、エクステリアには植木屋さん、塗装屋さん、石屋さんなど多くの業者が関わります。

内装・インテリア

部屋の壁紙や家具、照明、天井、漆喰壁などを指します。

檜(桧、ひのき、ヒノキ)

今から1300年前に書かれた日本書紀で『檜(ひのき)は瑞宮(宮殿)の材にすべし』と書かれているほど、日本では昔からひのきは特別な建築に使われる材でした。今は、昭和前半ごろに進められた植林によって、山で桧がきりどきを迎えたため、材が手に入りやすく、金額的にも新築に使いやすくなりました。

ヒノキは伐採されてから200年間はその強度を増していくことが分かっています。その後1000年以上経ってやっと伐採されたときの強度に戻るため、法隆寺のように長期的に保存されている建築物もヒノキが使われています。

樋口製材でも主に挽くのはヒノキ。南アルプスを有する山梨県は水害の歴史があり、昔から山を整備する、木を育てる考えが早くから根付いた土地でもあります。戦後に植えられたヒノキなどの苗木が今大きく育ち、切り時を迎えているため、山梨ではヒノキが豊富にあります。