高い山に囲まれた山梨。

県内には富士山(国内標高第1位)や北岳(第2位)があり、南アルプス南部の山域は「深南部」と呼もばれ、人もめったに踏み入らない原始林。

富士山の山域は火山タイプ、北岳の山域(南アルプス)は太古の海からの隆起タイプ。そんな土地の系譜を持つ山梨なので、植生は多様。

ここでは、やまなしで採れる木の種類と地元での使われ方をその歴史も交えてご紹介します。やまなし地域材の木づかい解説です。

目次

山梨で採れる材・用途

ヒノキ(桧、檜)

ヒノキは世界で日本と台湾にしか生育していません。ヒノキには、殺菌作用、ダニ抑制などの効果、リラックス効果、鎮静作用(心が落ちつく作用)、緊張の緩和、血行促進などいろんな効果が知られています。

古くは法隆寺の心柱として使われ、歴史的にヒノキは寺社仏閣のだいじなところ(柱、檜皮葺きなど)に使われてきました。

バブル期こそヒノキの価格は高騰し高級材として認知されましたが、今は価格が落ち着き、広く一般住宅に使われます。山梨県内では、県産のヒノキが公共施設や保育園などでもよく使われるようです。

ヒノキの生き節の様子

ひのきの葉っぱは赤ちゃんの手みたいにぷくぷくしてて、かわいい!

スギ(杉)

浮き立ったはっきりとした木目が特徴的。こちらも柱や梁、本棚、造作など日本でよく使われる樹種。こちらも山梨県内の公共施設や保育園などでよく使われています。

杉の木目は濃く、はっきりしています。

こちらは長年使われた樋口製材事務所の床の杉板です。木目の色が黒へ変化しています。

カラマツ(唐松)

カラマツは落葉針葉樹といい、秋に紅葉(または黄葉)し落葉する珍しい木です。材のねじれが生じやすいため、木使いは難しい部類に入りますが、材としては硬く腐りにくいため、家の土台としても使われます。成長が早く、戦前から北海道や中部地方で大規模に植林されてきました。また、長野上高地や山梨の南アルプスの高山帯など、もともと天然のカラマツが自生しているところもあります。

カラマツは昔ほどは流通しなくなりましたが、弊社ではご用意できるタイミングがあります。お問い合わせ下さい。産地はおもに山梨県です。

マツ(松)

梁に使われる樹種です。国産材の松には「赤松」と「黒松」がありますが、山梨で採れるのは赤松です(黒松は海沿いで育つことが多いです)。古民家などの梁に使われることが多い樹種です。

耳(樹皮)の付いた赤松。

製材後、乾燥済の赤松。

イチョウ(銀杏)

淡黄色の木材です。加工しやすく狂いが少ないのが特徴です。耐久性、耐湿性はそれほどありません。

山で植林しているわけではなく、さらに野生で多く生えているわけではないので、市場にまとまって出てくることはあまりありませんが、その独特の流れるような年輪、木のフォルムを好んで、造作などに使われるケースが多い木です。

クリ(栗)

丈夫で、淡く木目の美しい材。造作材としてもよく使われる。住宅にも柱や無垢天板(テーブルなど)に使われる。希少で、高価。

モミ(樅)

他の材に比べて白さが際立っているため、上品に見え、婚礼の結納台や絵馬などに使われてきました。また、防虫性が高いため、食品の保存箱としても用いられます。。流通量も少量。全国的には手に入りにくい樹種ですが、山梨を含め中部地方では多く生えていて、スギ・ヒノキのように定期的に伐採されることはないものの、原木市場にはよく出回ります。山域での保有量は多いですが、あまり伐採されないのは、生育する標高が高いことが理由の一つです。ホームセンターにはほとんど見かけることはありません。

モミは表現しがたい不思議な匂いを長期にわたり発します。

サワラ(椹)

スギによく似た材。あまり出回らないが、原木市場でときどき見かけます。弊社の動画「原木市場に同行して」でも登場しました。ほとんど杉と区別できません。

山梨県産材を使うメリット

山梨の材を使うメリットはいくつかあります。

良質な材である山梨県産スギとヒノキ。

地元の工務店さんはよく「山梨の材は強い」と言います。

実際、ヤング係数という木の強さで見ると、山梨県産のスギは全国平均以上の優れた性能を有し、山梨県産のヒノキは全国平均と同等以上の性能を有すことが確認されています。

(出典:やまなし県産材使いこなしブック2016、一般社団法人山梨県木造住宅協会)

山梨の材は今が切りどき。

戦後植林されたヒノキや杉は今70歳。いわゆる「切りどき」を迎えています。山梨のヒノキなどの森林資源は増加し続けており、豊富な資源がある状況です。

豊富にあるのですが、十分に利用されていないのが現状で、今後山梨県産材の供給は増加する可能性があります。

県産材価格は低下している(山梨県産材の価格)。

県内の林業を考えたとき一概に喜べることではありませんが、県産材の価格は図のように大きく低下しています、それにともない、県産材で家を建てる人も増加しています。とくに、山梨県産のヒノキは統計上、全国平均価格を上回ったことがなく、山梨県産材を選べば、より安価に良質な地域材を利用できます。

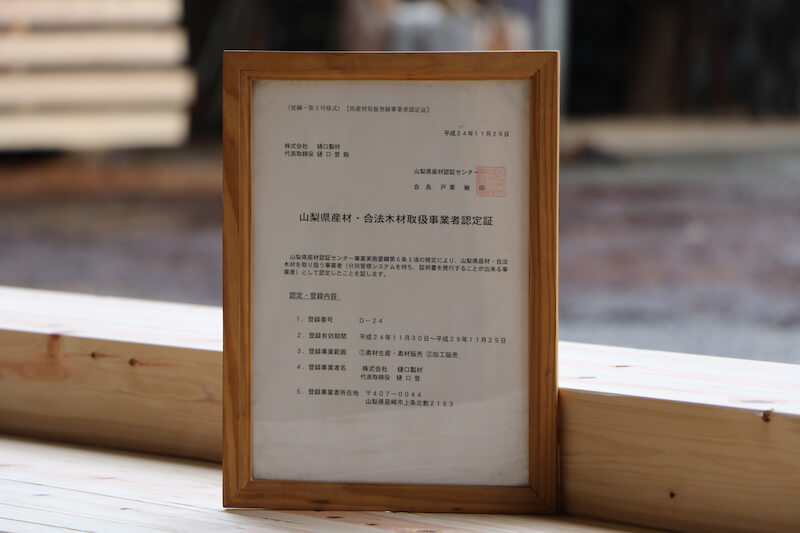

県産材認証制度。

山梨県は山梨県産材認証制度を設けるなどして地域材の活用を進めています。

野菜もそうですが木も地元のものを使うと地域で資源が循環し、林業資源の管理・保全計画がしやすくなります。またその営み自体が地域経済の活性化につながります。

山梨県産材に限った話ではありませんが、その土地の気候で育った木材で家を建てることは、地(じ)の在来工法による家づくりにもいいと言う大工さんも多いようです。

木の家は住んでいて心地いい。

これも山梨県産材に限った話ではありませんが、木の家は住んでいて心地いいと言われます。

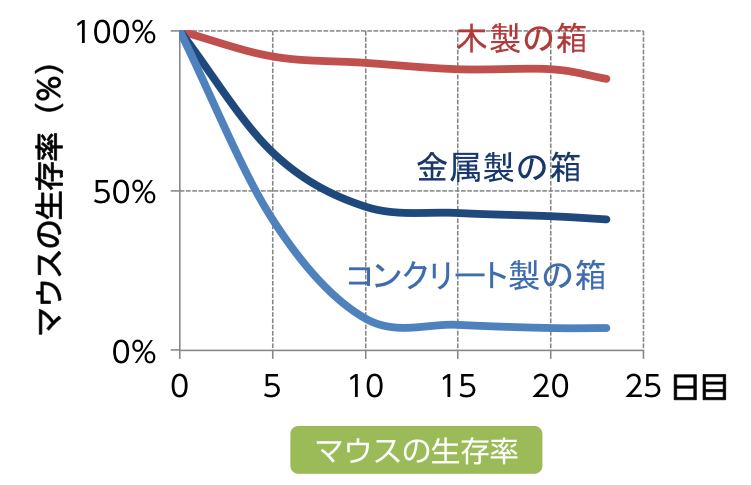

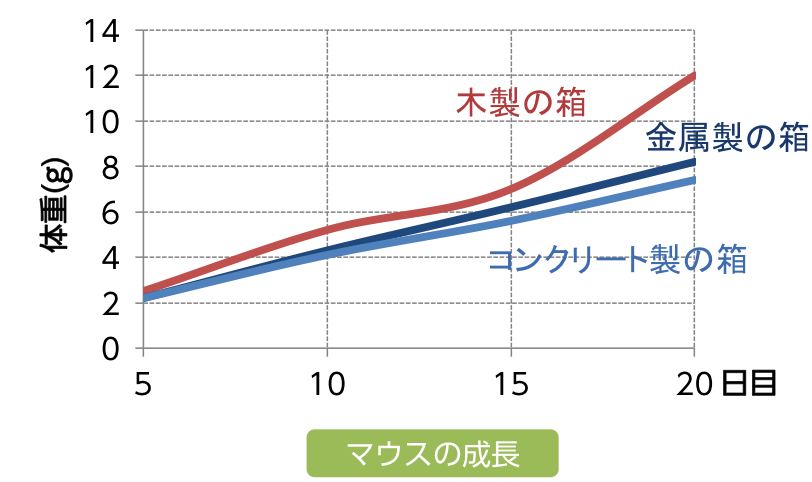

それを裏付けるようなデータが実はあります。以下のデータは、マウスを木製、鉄製、コンクリート製のケージで飼ったときの違いを調べた研究です。

まず1つ目の図「マウスの生存率」では、木製の箱のマウスは金属製、コンクリート製の箱よりも生存率が高いという結果になりました。

次に2つ目の図「マウスの成長」では、木製の箱のマウスは金属製、コンクリート製の箱よりも発育も良いという結果になりました。木製の箱の母マウスは、金属製・コンクリート製の箱の母マウスよりも授乳時間が長かったそうです。これは木製の箱は体温が奪われにくく、母マウスが授乳のために横になる時間が長くなったためと考えられています。

また上の図にはありませんが別の調査では、小・中学校の生徒や先生はコンクリート製の校舎より木造の校舎の方がイライラやストレスが少ないという研究結果も出ています。

人もマウスも生物ですから、木製の家は人が健やかに生活するためにいい影響がありそうです。

山梨県産材認証制度

山梨県産材であることを証明する制度です。山梨県は山梨県産材認証制度を設けるなどして地域材の活用を進めています。

山梨県地域材利用推進協議会、山梨県産材認証センターのパンフレット表紙。

県産材の認証。

毎回原木を買うと発行される証明書。樋口製材事務所のテーブルの上にはたくさんの認定書があります。

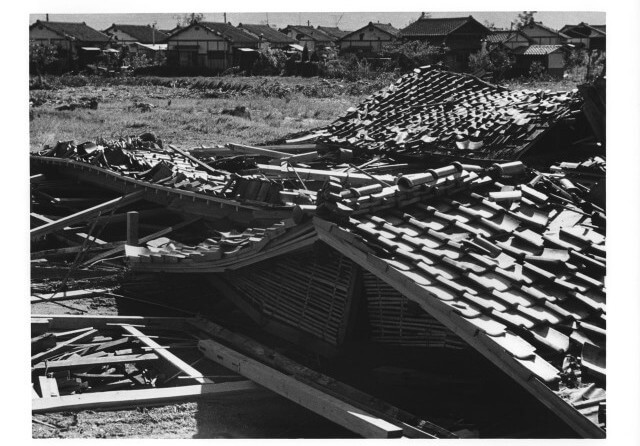

山梨県産材の歴史

山梨では明治時代、土砂崩れなどの水害の被害で家や畑が大きな被害を受けました。そこで、県有林として山に杉やひのきなどを大規模に植林して整備し、国の木材の需要に対して供給を行いました。その規模は、戦後から昭和にかけて県の財政を救うほどだったと言います。

つまり、明治時代から山梨県によって林業は特別な存在だったのです。

(出典:よみがえる戦後山梨の記憶「農業災害・林業・農村風景」)

山梨の木と縄文時代

少し寄り道ですが、実は山梨は縄文王国とも言われ、「縄文王国」で検索すると山梨県の博物館や山梨県庁のページが上位に出てきます。

実際には、

・八ヶ岳南麓(山梨県の北西部)

・韮崎市の七里岩(八ヶ岳の噴火で流れ出した溶岩が冷えて固まってできた実り豊かな土地)

・笛吹市の一宮・御坂などの甲府盆地辺縁の小高い土地

などの地域から実に多くの縄文時代の遺跡が発掘されています。

そしてどの遺跡もユニーク!

たとえば釈迦堂遺跡(笛吹市一宮町)。

(釈迦堂遺跡博物館HPより)

(釈迦堂遺跡博物館HPより)

(釈迦堂遺跡博物館FACEBOOKより)

(釈迦堂遺跡博物館FACEBOOKより)

この遺跡からは土偶が1,116点も出土。同一遺跡から出土した土偶の数としては青森県の三内丸山遺跡に次ぐ2番目の多さで、出土した土偶は国の重要文化財に指定済です。土偶の、こんないろんな表情を見ていると、当時に思いがめぐります。雨の日に、縄文の子供たちは土偶を作って遊んだのでしょうか。「お前の、ヘタうまだな〜。お前の、ゆるキャラだな〜」みたいに、、

次は金生遺跡。山梨県の北西部にある遺跡です。

のっきぴならない形の石棒が多数出土。他にもイヨマンテというアイヌのクマ送りの儀式に似た狩猟儀式が行われていたのではないかとか、なんと縄文時代にイノシシを飼っていたのではないかなど、研究ネタ盛りだくさんの遺跡です。

(金生遺跡)

(金生遺跡)

(金生遺跡の石棒、Wikipediaより)

(金生遺跡の石棒、Wikipediaより)

このような山梨で栄えた縄文集落においてもやはり、この土地に生える木は盛んに利用されていました。

では、どのように木は使われたのでしょうか。

当時は以下の写真のような竪穴式住居です。

(フォトACより)

(フォトACより)

その骨格はこんな感じ∨

(Wikipediaより)

(Wikipediaより)

骨組みは今で言うと末口10cmと言ったところでしょうか(末口とは材の細い方の直径のこと)。

そして内側に柱が4本見えます。その4本には太いクリが使われることが多かったといいます。

今は柱はコンクリートの基礎にはめ込みますが、昔は柱の根元は地中に埋まっていました(一部、石の土台を使っていたケースもあるようです)。そのため腐りにくく耐久性のあるクリ材が使われたそうです。縄文の当時から木の特質、材の強度を見極めて住居を作っていたことになります。

今も家の構造材に強度のあるクリが使われることがあるから、日本でのクリ材の利用の歴史は数千年ということになります。地中海沿岸ではオリーブという木が3000年以上前から人々の暮らしに使われてきたように、日本ではクリが太古の昔から生活に寄り添う木だったのですね。

こう見ると、家づくりへの考え方は適材適所という意味で今も昔も同じです。そして、よくある「昔の人はすごいなあ」という感想に落ち着きます(そういう感想って安易な気もしますが)。

山梨県産材の利用事例

新築(一般住宅)

寺社仏閣

公共施設

撮影、文 ヒノキブンコ